|

本法寺境内のはなし塚 |

禁演落語53種 |

|

昭和16年太平洋戦争開戦間近の情勢下、秩序維持のため政府は各演芸団体にその演題について厳しく自粛を促しました。 昭和16年10月31日、当時の講談落語協会、落語家講談家一同、落語常席主が発起人となり、落語界の人々の信仰を集めていた 戦後の昭和21年9月に塚の前で禁演落語復活祭が行われ、参列した落語家等関係者の笑顔でいっぱいだったそうです。 しかし翌年の昭和22年5月今度は進駐軍(GHQ)の要請により軍国主義的、暴力的、仇討、荒唐無稽にすぎる等の

落語27種が自粛禁演落語として定められ、昭和28年の進駐軍撤退まで演じることはできませんでした。

|

1 明烏

|

|

|

| 10代目桂文治師匠の筆になる扇塚 | |

| 平成13年に落語芸術協会会長の10代目桂文治師匠が「名作と落語界の先輩の霊を弔いたい」 と落語につきものの扇子をなぞらえ扇塚を奉納し、毎年8月31日、同協会に所属する落語家や芸人約200人が参列し営まれている。 この塚の字はこの文治師匠によるものです。 | |

|

|

|

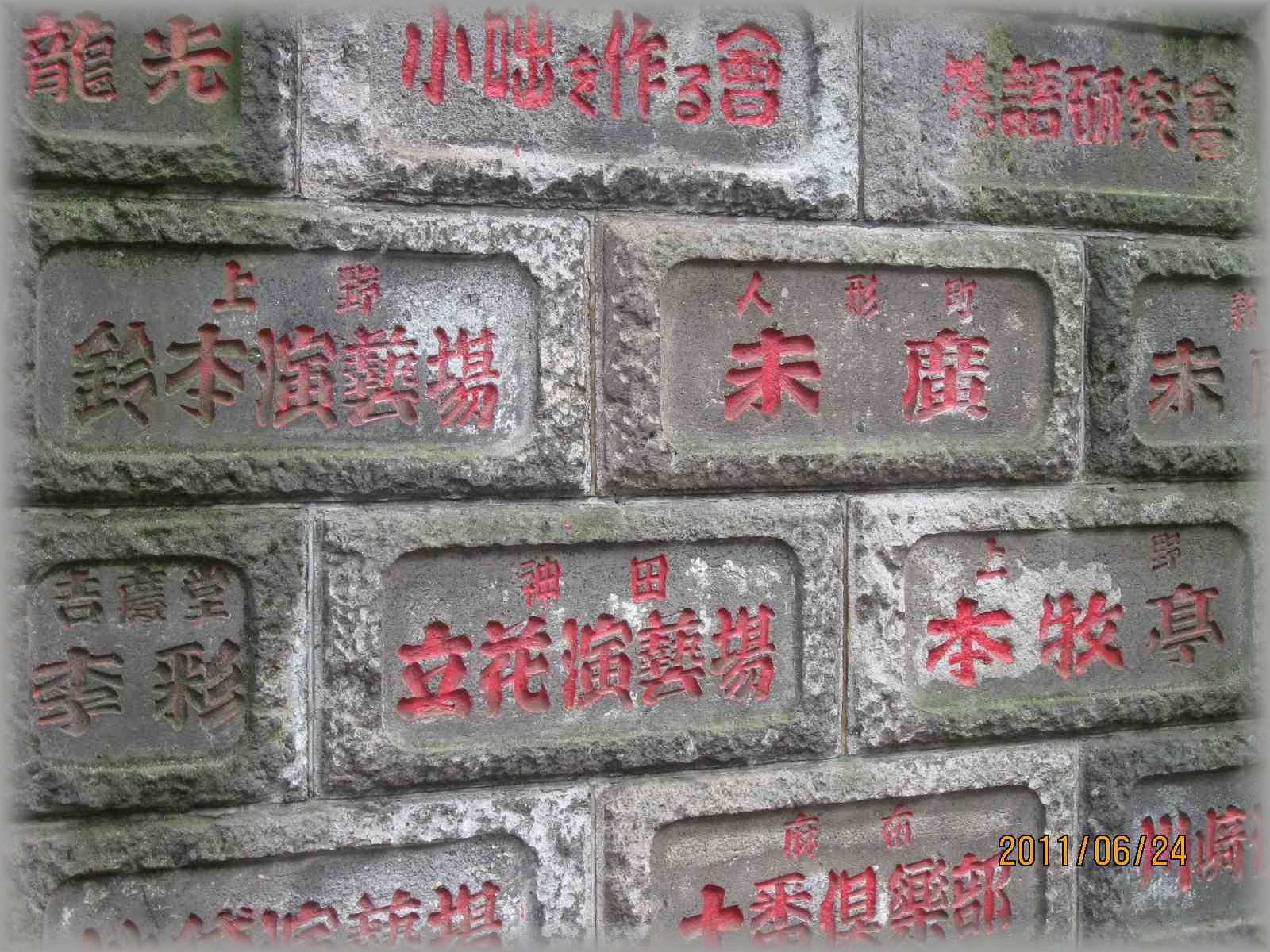

玉石垣の塀−1 本法寺正門右側の玉石垣の塀は、芸術協会、落語協会、落語定席、落語家、色物の芸人達が、昭和29年4月に奉納したものです。 今では無くなった人形町の末広亭の名や、まっちゃんの大好きな古今亭志ん生帥をはじめとする、多くの芸人の方達等の名前が 一面に刻まれていて、往年の名人上手が忍ばれます。 |

|

|

|

| 玉石垣の塀−2 無くなった人形町末広や立花演芸場の名も | |

|

|

| 玉石垣の塀−3 名人八代目文楽や五代目志ん生の名前も | |

|

|